距今80年前的1940年8月,托洛茨基(Leon Trotsky)於墨西哥遭史達林的狂熱特務麥卡德(Ramon Mercader)暗殺。這件慘劇如今已廣為人知,而不只流傳於托洛茨基的支持者之間,一定程度上要歸功於古巴作家帕杜拉(Leonardo Padura)的小說《愛狗之人》(The Man Who Loved Dogs)。

托洛茨基,本名布隆施泰恩(Bronstein),這位十月革命的領導者、工農紅軍的建設者、史達林主義的堅定反對者,以及第四國際的創設者,為馬克思主義的思想和策略作出了重要的貢獻:例如不斷革命論、過渡綱領,以及針對混合且不均發展的分析等等。

托洛茨基1930年出版的《俄國革命史》(History of the Russian Revolution)一書,作為重要的參考讀物,也在玻利維亞山間的切格瓦拉藏書中被發現。到了21世紀,托洛茨基的許多著作仍廣受傳閱,而史達林和日丹諾夫的著作卻已被遺忘在圖書館裡蒙灰最久的書架上了。

我們當然可以批評他的某些決定(想想克隆施塔特〔Кронштадтское; Kronstadt〕!),挑戰他1920至21年間某些偏向威權主義的作品(例如〈恐怖主義與共產主義〉一文);但應該沒有人能夠否定他在20世紀中一次最偉大的革命裡所扮演的角色。

托洛茨基同時也是一位文化人。1924年的小書《文學與革命》(Literature and Revolution),正是他對詩歌、文學與藝術抱有熱忱的顯例。有個小故事,能夠最好地展現托洛茨基的這個面向:托洛茨基與布勒東(André Breton)一起撰寫了革命藝術宣言。這是一份啟發了「解放馬克思主義者」(libertarian Marxism)的罕見文獻。在對托洛茨基之死的簡短致意中,我將回顧這段引人入勝的插曲。

1938年的夏天,布勒東和托洛茨基在墨西哥波波卡特佩特(Popocatépetl)和伊斯塔西瓦特爾(Iztaccíhuatl)火山的山腳相遇。作為一位前超現實主義者、法國托洛茨基派領袖,納維爾(Pierre Naville)安排了這次歷史性的會面。

儘管1930年曾與布勒東激烈爭執,1938年時,納維爾仍向托洛茨基舉薦了布勒東,讚譽他不像許多其他知識份子,是個毫不猶豫地公開批評惡名昭彰的莫斯科審判的英勇的人。稍後,托洛茨基同意與布勒東會面,後者便與伴侶蘭巴(Jacqueline Lamba)共同乘船前往了墨西哥。

托洛茨基當時正住在藍屋,這棟房子屬於里維拉(Diego Rivera)和卡蘿(Frida Kahlo),這兩位藝術家不只分享了他的想法,也溫暖好客地收留了他(然而幾個月後,他們將挫折地失和)。藍屋同時也是墨西哥市科約阿坎區最大的房子,布勒東和蘭巴與托洛茨基相遇時也居住在此。

這是場兩個看似對立的人物間令人驚奇的相會:啟蒙運動的革命繼承者與滿懷夢想的浪漫主義者;工農紅軍的建設者與超現實主義運動的倡議者。

他們的關係相當不對等:布勒東對這位十月革命的革命者有無止盡的溢美;另一方面,托洛茨基雖然敬重這位詩人的勇氣和清醒——後者是少數反對史達林主義的法國左翼知識份子之一——但卻對超現實主義有些理解上的障礙。托洛茨基要求他的私人秘書范·海耶諾特(Jean van Heijenoort),希望能夠取得超現實主義運動的主要文件和布勒東自己的著作,這知識領域對他而言相當陌生。比起超現實主義者奇妙的詩歌實驗,他的文學品味更偏好19世紀偉大的現實主義經典。

這最初是一次非常溫暖的邂逅。藍巴在接受史瓦茲(Arturo Schwarz)訪談時說道:「包含列夫·達維多維奇(譯按:即托洛茨基,下文提及的LD亦同)在內,我們都非常感動。我們馬上就感到受熱烈歡迎。LD真的很高興能見到安德烈(譯按:指布勒東),他的興致非常高昂。」

然而,這第一次對話幾乎要嚴重地走岔。范·海耶諾特的證詞提到:「老人家很快地展開對『超現實主義』一詞的討論,並以捍衛現實主義的立場來反對超現實主義。他所說的現實主義,指的是左拉所定義的現實主義,老人家接著談起了左拉。布勒東剛開始有些驚訝,但他專心聽著,發現這些詞彙凸顯出左拉作品中某些帶有詩意的特徵。」(摘自范·海耶諾特接受史瓦茲的訪談)

超現實主義者對於「客觀偶然」(objective chance)的重視,成了另一個特別引發爭論的話題。這源於一種令人好奇的誤解:對布勒東而言,客觀偶然是某種詩意靈感的泉源,托洛茨基則將之看作唯物論的探問。但儘管如此,這位俄羅斯人跟法國人找到了共通的語言:國際主義、革命和自由。

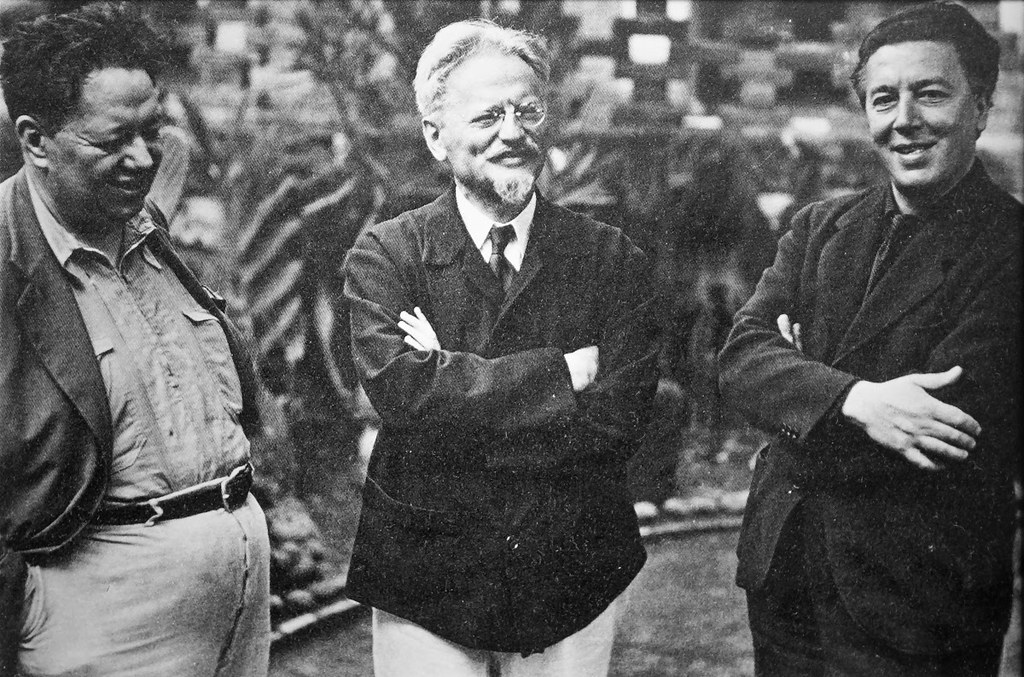

蘭巴受訪時,精準地談到了兩人間的親和力。他們以法文對話,托洛茨基的法文非常流利。他們一起踏上前往墨西哥的旅行,造訪充滿魔力的西班牙入侵前文明遺跡,並且步入河中徒手捉魚。那張他們友好地談話的知名照片,是在某次釣魚之旅後所拍攝,照片裡的兩人緊鄰彼此、光著腳丫,坐在小樹叢上。

這次會面,宛如兩塊火山石間的摩擦,點燃了迄今仍熠熠生光的火花:《宣言:創造自由而革命的文藝》(Manifesto for an Independent Revolutionary Art)。根據范·海耶諾特所說,布勒東提出這份宣言的第一個版本,接著再由托洛茨基以俄文編輯,補上他自己的想法。

這次會面,宛如兩塊火山石間的摩擦,點燃了迄今仍熠熠生光的火花:《宣言:創造自由而革命的文藝》(Manifesto for an Independent Revolutionary Art)。根據范·海耶諾特所說,布勒東提出這份宣言的第一個版本,接著再由托洛茨基以俄文編輯,補上他自己的想法。

這份反法西斯、與史達林主義為敵的解放共產主義(libertarian communist)文本中,表明了藝術的革命志業,及其自國家和政治機器中獨立的必要性。這份文本也呼籲要成立一個名為「獨立革命藝術國際聯合會」(International Federation for Independent Revolutionary Art,FIARI)的組織。

這份宣言源於托洛茨基的點子,隨後得到布勒東的應允。雖不是唯一,這仍是少數幾篇由工農紅軍創辦者和其他人合著的文章。該文是歷經長時間的對話、討論、意見交換,或許還有些互不同意後的產出,並由布勒東和里維拉署名,後者是傑出的墨西哥壁畫藝術家,當時也是托洛茨基的死忠支持者(不久後他們便分道揚鑣)。

署名所撒的無傷大雅的小謊,起自老布爾什維克的堅持:只有藝術家才能在關於藝術的宣言上署名。這份文本帶著強烈的自由論調,這點特別顯現在托洛茨基提出的公式上:在一個革命的社會中,針對藝術家的管理體制應是無政府主義的,亦即,應建立在無限自由的基礎之上。

該文的另一知名片段中聲明道「藝術的完全自由」(toute licence en art; complete freedom for art)。布勒東則加上了一句「除了反對無產階級革命」(sauf contre la révolution prolétarienne; except against proletarian revolution),但托洛茨基最終選擇刪去這句。布勒東對無政府主義的同情眾所皆知,但令人費解的是,在宣言中,最「解放」的段落卻是由托洛茨基所作。

宣言確認了真正藝術的革命宿命,藝術「鍛鍊了內在世界的力量」(dresse les puissances du monde intérieur),足以對抗「當前難以忍受的現實」(la réalité présente, insupportable)。究竟是布勒東還是托洛茨基提出了這個似乎出自佛洛伊德全集的推論呢?這不重要,總之這兩位革命者——一位是詩人、一位是戰士——試著對同一段文字達成共識。

儘管受限於若干條件,或因其所書寫的歷史脈絡之故,該文的根本原則仍是令人驚奇地切題。例如,該文作者非常清晰地指責了由國家(不限於,但特別是極權國家)造成藝術家創作自由的障礙;但令人質疑的是,該文並未討論或批評由資本主義市場和商品拜物教所造成的障礙。

本文引述青年馬克思的說法,聲稱作家「在任何情形下都絕不能只為賺錢而生活、而寫作」(ne doit en aucun cas vivre et écrire juste pour gagner de l’argent);但在評論前述段落時,比起分析藝術腐化過程中金錢所扮演的角色,兩位作者竟自我設限於譴責以「國家利益」(raison d’état)之名,對藝術家行「拘束」和「規訓」之實。

在FIARI機關雜誌(Clé)的發刊詞中,他們聲稱要對抗的對象包含法西斯主義、史達林主義和宗教,卻獨缺資本主義。考慮到作者們心底的反資本主義思想,這樣的缺漏實在令人難以理解。難道布勒東會因為達利(Salvador Dali)貪財,就把他名字的意思解釋成「發達獲利」(Avida Dollars)嗎?(譯按:作者在此開了一個重新排列字母的玩笑,將達利的名字〔Salvador Dali〕重新排列為Avida Dollars,發音近似法文的貪財〔avide à dollars; greedy for dollars〕)

宣言以呼籲創造一個更壯大的運動作結,這個類似「藝術家國際」(Artists’ International)的組織,接受那些認同這份文件大體上的精神的人們加入。布勒東和托洛茨基寫道,這樣的運動中,「在雙方都不能妥協地拒絕由史達林及其臣下奧立佛(García Oliver)代表的反動檢查精神的前提下,〔⋯⋯〕馬克思主義者能夠與無政府主義者攜手前行。」一個世紀過後,這項希望馬克思主義者與無政府主義者團結起來的呼籲,正是該文最有趣也最切題的觀點。

順帶一提:宣言中將史達林說成共產主義「最背信棄義的危險敵人」,該部分確實不可或缺,但有必要將奧立佛——這位西班牙無政府主義者、杜魯蒂(Buenaventura Durruti)的夥伴、西班牙全國勞工聯盟-伊比利無政府主義者聯盟(CNT-FAI)的前領導者、1936年勝利的巴塞隆納反法西斯抗爭的英雄,一併批評至此嗎?

固然,奧立佛曾在卡瓦列羅(Largo Caballero,1937年辭職)領導的第一次人民陣線(Popular Front)政府中擔任過部長,他在1937年巴塞隆納的交戰中,介於史達林派和無政府主義者(後者受馬克思主義統一工人黨〔POUM〕支持),扮演讓雙方達成停戰協議的高度爭議角色。但這都並不使他成為一位蘇維埃波拿巴國家(Soviet Bonaparte)的追隨者。

FIARI在宣言發表後的不久就成立了,這個組織不只成功地將托洛茨基的支持者和布勒東的朋友們拉在一起,也團結了無政府主義者和獨立的作家與藝術家。這個組織的機關刊物Clé,是由納多(Maurice Nadeau)負責編務,當時他是個對超現實主義有濃厚興趣的年輕戰鬥托派(他也是1946年出版的第一版《超現實主義的歷史》〔History of Surrealism〕的作者)。

刊物的出版者則是小說家馬列(Léo Malet),編輯委員會裡還有導演阿萊格雷(Yves Allégret)、詩人布勒東、教師柯林特(Michel Collinet)、作家季奧諾(Jean Giono)、作家海涅(Maurice Heine)、醫師馬畢(Pierre Mabille)、作家馬蒂內(Marcel Martinet)、畫家馬松(André Masson)、作家普萊(Henry Poulaille)、律師羅森塔(Gérard Rosenthal)以及作家伍倫斯(Maurice Wullens)等人。

刊物的出版者則是小說家馬列(Léo Malet),編輯委員會裡還有導演阿萊格雷(Yves Allégret)、詩人布勒東、教師柯林特(Michel Collinet)、作家季奧諾(Jean Giono)、作家海涅(Maurice Heine)、醫師馬畢(Pierre Mabille)、作家馬蒂內(Marcel Martinet)、畫家馬松(André Masson)、作家普萊(Henry Poulaille)、律師羅森塔(Gérard Rosenthal)以及作家伍倫斯(Maurice Wullens)等人。

該刊的文章作者則包含阿萊格雷、布勒東、季奧諾、海涅、馬松、里維拉,還有哲學家巴舍拉(Gaston Bachelard)、詩人海內因(Georges Henein)、作家勒西斯(Michel Leiris)、小說家杜·加爾(Roger Martin du Gard)、作家帕拉茲(Albert Paraz)、作家帕斯托羅(Henri Pastoureau)、詩人佩雷特(Benjamin Péret)、學者里德(Herbert Read),以及托洛茨基自己。這些名字顯示出FIARI將許多分殊的政治、文化和藝術人物組織起來的能力。

Clé只發行過兩期,第一期出版於1939年1月,第二期出版於同年2月。第一期的編輯報告標題為「無祖國!」(Pas De Patrie!; No Fatherland!)。該文譴責法國達拉第政府(Daladier government)對外國移民的驅離與拘留,十分切題。

FIARI是「解放馬克思主義」的美好經驗,但存在時間很短,1939年9月,第二次世界大戰爆發,該組織事實上就已消失了。

附記:1965年,我們的朋友勒奎納(Michel Lequenne)當時還是第四國際法國支部的法國國際主義共產黨(Parti Communiste Internationaliste)的領袖,他曾向超現實主義團體提出重組FIARI的提議。雖然這個點子並未讓布勒東不快,但最終遭到超現實主義者的集體宣言拒絕。這份宣言於1966年4月19日發表,並由作家奧東(Philippe Audoin)、作家布努爾(Vincent Bounoure)、詩人布勒東、詩人萊格朗(Gérard Legrand)、小說家皮埃爾(José Pierre)、詩人舒斯特(Jean Schuster)聯署。