【編按】台灣左翼作家、社會運動家暨《人間》雜誌創辦人陳映真(1937-2016)去年11月在北京逝世,享壽79歲。消息傳出後,旋即在台灣社會捲起一股緬懷陳映真的熱潮,無數曾受其啟發、鼓勵、提攜的學界、文藝界及社運人士,紛紛在媒體上表達不捨及哀悼。其中,也不乏與陳映真的政治立場相左,而對其離世有所譏嘲、冷語者。無論善意或者惡意,向陳映真揮手道別,似乎成了一種主流的手勢。

然而,陳映真作為台灣戰後最重要的文學及思想先驅之一,究竟留下了什麼樣的遺產?對於當今台灣社會而言,陳映真的小說、文論及左翼理論,具有什麼樣的價值和意義?近日台北舉行兩場追思陳映真的活動,分別是去年12月31日的「陳映真先生紀念會」,以及1月7日的「陳映真追悼會」,除了邀請各界到場致意悼念,也發出了繼承其精神理想的呼聲。苦勞網在此同步推出「紀念陳映真」系列專題,回顧並探索陳映真一生的文學及思想實踐。

上個世紀80年代末的人間出版社《陳映真作品集.出版緣起》指出,在國際冷戰與中國內戰所造成的民族分裂時代的台灣,陳映真「一直孤單卻堅定地越過一整個世代對於現實視而不見的盲點……掀起日本批判、現代主義批判、鄉土文學論戰、第三世界文學論、中國結與台灣結爭論、台灣大眾消費社會論、依賴理論和冷戰.民族分裂時代論等一個又一個紛紜的爭議」。因為這樣,長久以來,「陳映真」,在台灣一直代表著一種奇特而複雜的文化現象。這種現象既反映著陳映真個人的傳奇性,同時也體現了台灣歷史與社會的矛盾。

閱讀陳映真先生作品的歷程及其影響

1960年出生的我,其實也是眾多受到陳映真先生影響的文藝青年之一。

我出生於工人家庭,家裡幾乎沒有一本文學的課外書。因為這樣,我的文學啟蒙很晚,也很偶然,大概是在1975年秋天失學浪蕩的十五歲左右。也就在那時我立下了寫小說的人生志業。

回想起來,第一次讀到陳映真先生的小說應該是在1978年高二快要結束的春夏之交,在無意中讀到了發表於《雄獅美術》的〈賀大哥〉。記得,那天晚上,原本要準備第二天的月考的我就被他那敘事迷人的小說所吸引,任由那枯燥的教科書讓窗外吹來的夜風隨意吹著。

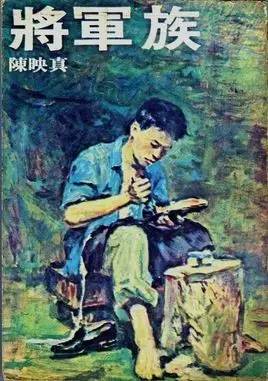

剛剛升上高三的某個刮著冷風的冬夜,一個同學又借給我《第一件差事》和《將軍族》,同時指著《將軍族》,壓低嗓門說:「聽說這本被禁了呢。」但是,這一次,為了貫徹自己考上大學的決心,我隨手翻了翻那兩本封面樸實的小說集之後,還是把它們擱到一邊,開始複習無聊的功課。

第二年秋天,我僥倖考進台北近郊一所教會大學。不久,南台灣發生了一場「高雄事件」。事件後的校園處於一種沉鬱的狀態。在思想和行動都沒有出路的情況下,我於是回到文學的世界,尋求心靈的慰藉與思想的出路。就在那種苦悶情境下,我自覺地系統讀起日據以來台灣的現實主義文學。其中,尤其深深吸引我的則是陳映真的小說。

第二年秋天,我僥倖考進台北近郊一所教會大學。不久,南台灣發生了一場「高雄事件」。事件後的校園處於一種沉鬱的狀態。在思想和行動都沒有出路的情況下,我於是回到文學的世界,尋求心靈的慰藉與思想的出路。就在那種苦悶情境下,我自覺地系統讀起日據以來台灣的現實主義文學。其中,尤其深深吸引我的則是陳映真的小說。

這樣,就在大學生涯的前兩年,從封閉、保守的客家鄉村來到台北都會的我,也一直過著小說家早期作品所描寫的那些小知識份子的精神苦悶的生活。那時候,在南來北往的旅途中,每當搭乘的縱貫線火車經過鶯歌小鎮時,內心總是不由地升起一股莫名的激動,望著過站不停的快車窗外急速流逝的風景,腦海裡自然就想起了這樣一句話:──我不要回家,我沒有家呀!(〈故鄉〉)而小說家筆下「那個栽著修剪得滑稽的矮榕的月台的故鄉小站」鶯歌就在某種意義上成了我難以忘懷的文學風景了。我一方面在日記本上學舌地吶喊著:「我不要回家,我沒有家呀!」另一方面,也像康雄那樣幻想著「在烏托邦建立許多貧民醫院、學校和孤兒院」(〈我的弟弟康雄〉)。

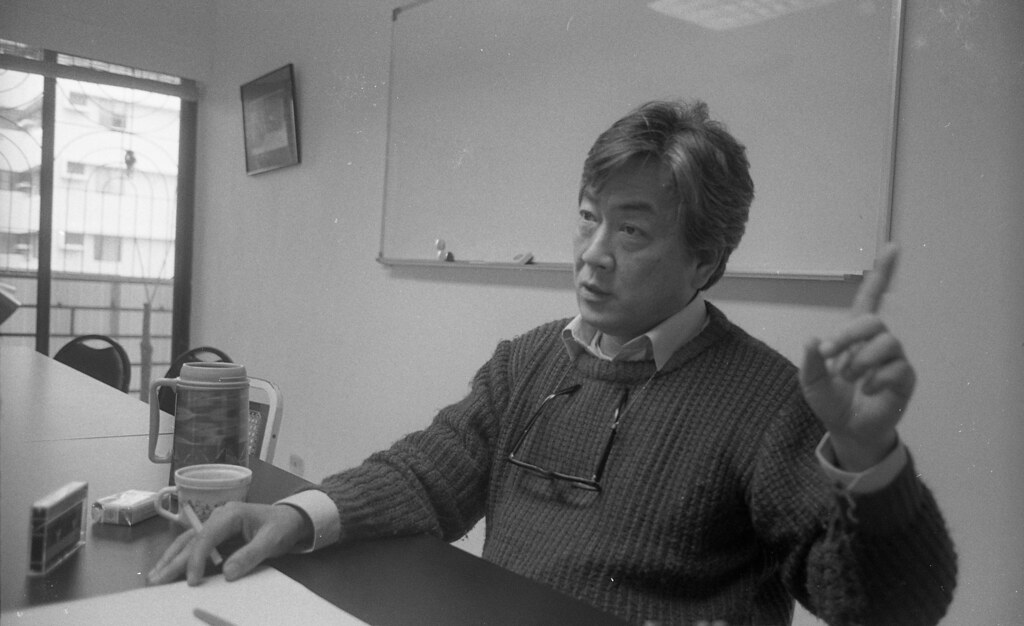

1981年,我擔任學校文學社社長。與此同時,因為楊逵的孫女也加入了文學社的緣故,我有機會經常利用假日到鄉下拜訪楊逵,實際接觸到了一些神祕的「綠島歸人」,更聆聽了許多課堂裡聽不到的歷史與道理,從而擴大了思索與關懷領域。一年的任期內,我有計畫地帶領社團同學閱讀日據以來的現實主義文學,也邀請了楊逵、陳映真和尉天驄……等鄉土作家到校演講;其中,陳映真先生就邀請了兩次。

當時,「陳映真」還是一個禁忌。第一次,學校課外活動組以「此人不宜」否決了申請。我於是再次以小說家的本名陳永善提出申請。這次,課外活動組負責人卻教訓我說:「你們辦演講應該找個有名氣的人,怎麼找個沒聽過的人來?」然後就蓋了通過審核的章。這樣,我終於如願請到陳先生來校講演。

作為一個小說家的陳映真先生總是在文章中提出:為什麼寫?寫什麼?以及為誰而寫的命題。我想到曾經讀過的卡謬一篇題為〈小說家與他的時代〉的文章,於是就自作主張地定了「小說家與他的時代」的講演題目。那天傍晚,陳先生準時來到已經擠滿了同學、老師乃至於監聽教官的學校的某個大演講廳。然後,我看到他說了一段簡短的開場白以後,隨即轉過身去,隨手擦掉原先寫在黑板上的講題,另外寫上「大眾消費社會的文學家和文學」。

陳先生的那場講演在死寂的校園獲得了熱烈的反響。會後,許多識與不識的同學紛紛向我致意,說那是一場非常有啟發性的講演;當然,也有一些老師表示不以為然的敵對意見。後來,這場講演記錄也整理出來,在一本綜合雜誌上全文發表。我記得,應該就從那個時候起,作為小說家的陳映真經常發表批判大眾消費社會的文章與言論,並且強調作家應該努力在生活中有意識地抵抗人在消費社會中被商品所異化。與此同時,我也認真地讀著他的《華盛頓大樓》系列的小說。

這樣說吧,通過閱讀小說家對自己早期作品徹底總結與批判的《知識人的偏執》以來的論理文章,在思想的成長上一路跌跌撞撞的我,雖然也逐漸知道了要「從社會的全局去看家庭的、個人的淪落」的道理,可因為欠缺社會科學的理論武裝,還是只能在找不到思想出路的現實生活中繼續懷抱著那種「康雄的」曖昧的理想,困處在他早期「憂悒、感傷、蒼白而且苦悶」的小說所帶給我的慘綠的個人的內心世界,走不出來。因此,1982年冬天,當我為了抒解長期以來的思想苦悶而拿起筆來開始習作小說時,也就很難不受到陳先生早期作品風格的影響。

在白色恐怖年代的台灣,「安那琪」是唯一不被禁忌化的左翼名詞。事實上,就我實際的接觸範圍,不只是陳映真寫康雄的1960年代(我在作品發表的稍後才出生),一直到我大學畢業前後反共戒嚴令尚未解除的1980年代初葉,以克魯泡特金的自傳為代表的「無政府主義」,都還是一些思想左傾化了而又閱讀不到馬克思主義經典作品的、參與黨外運動的文藝青年的精神支持。而這樣的帶著濃重虛無氣息的「黑色青年」,就我所知,後來也就在看不到理想的複雜的黨外雜誌圈子打滾一陣後無可避免地墮落了。我知道,在那樣的時代氛圍下,找不到真正的思想出路的我,很快也會步上後塵。

怎麼辦?

50年代的書寫

1983年3月,我發表了第一篇小說,從此步上寫作之路。稍後,我看到了陳映真先生在政治禁忌猶存的年代,接連發表小說〈鈴鐺花〉與〈山路〉,勇敢地展開了揭露50年代白色恐怖歷史的系列創作。

到了《山路》,「從礦山蜿蜒著鶯石山,然後通向車站的煤礦起運場的、那一條細長的、陳舊的、時常叫那些台車動輒脫軌拋錨的台車道」,已經不再是二十三歲的陳映真寫〈故鄉〉時想要遠離的有著「通到數十里外的礦山的台車軌」的破敗的故鄉的意象,而是「一心要為別人的幸福去死」的革命青年理想寄託的「山路」的象徵了。

1983年7月,陳映真先生又發表了〈綠島的風聲和浪聲〉,公開呼籲當局立刻全部釋放50年代被捕的政治終身犯。1984年元月,坐滿三十年以上監牢的十一名政治終身犯假釋出獄;他又進一步發表聲援最後兩名監禁已達三十三年以上的50年代政治終身犯(林書揚與李金木)的文章〈打起精神英勇地活下去吧!〉。

通過陳映真先生的小說與報告,我第一次具體地觸及到長久以來台灣社會「夫不敢傳妻,父不敢言子」的恐怖政治的歷史源頭。我也因為這樣的啟蒙而開始有了想要進一步認識台灣歷史的渴望。

1987年春天,我終於正式加入了陳映真先生主持的《人間》雜誌,成為《人間》報告文學工作隊伍的一名小兵。那時正值二二八事件四十週年,台獨派在街頭展開二二八奪權運動。基於認識台灣歷史的渴望,我選擇了陳先生策劃的「台灣民眾史」專題,做為我在《人間》採訪的第一件差事。

歷經盲目的摸索採訪後,我寫了第一篇關於二二八的報導,但很快就被陳先生退稿。因為禁忌猶存,採訪困難,我對這個主題感到無法做下去的深沉挫折而想要放棄。但陳先生卻鼓勵我說:「寫得很好,繼續做下去。」我心裡不以為然地想:如果寫得好,怎會被退稿?可他是總編輯,說了算。我只好回去閱讀在採訪中新蒐集的材料,看看有什麼題目可做;終於在閱讀總政治作戰部出版的二二八小冊子時,我發現了之前未曾聽聞的線索,經詢問林書揚先生而偶然知道了地下黨人郭琇琮的名字;再經一番尋訪之後,我真正地走入了長期被湮滅的50年代白色恐怖的歷史現場。

我以〈美好的世紀〉為題的第一篇報告交出去之後的那年6月,陳先生又在《人間》發表了震動人心的小說〈趙南棟〉。7月,〈美好的世紀〉在《人間》低調刊出卻獲得超乎意料的反響。嚴格說來,那是台灣第一次比較完整地報導了50年代地下黨人的生命史。這一次,陳先生給了我真正地肯定,又說雜誌雖然不能每期都登這樣的文章,但要我一定要繼續寫下去。寫了〈美好的世紀〉之後,我知道我那長期找不到出路的思想已經找到了安身立命的道路了,我已經被那個時代的歷史與人物所吸引而決心將我的人生投入挖掘這段被湮滅的歷史。我想,既然《人間》不能每期都登這類文章,於是就辭職,從此展開自由寫作的生涯。後來,我才側面聽到:因為在解嚴前夕刊登了〈美好的世紀〉,陳先生遭到警總的約談,《人間》也面對某種程度的壓力。但陳先生一肩頂了下來。

閱讀〈趙南棟〉,我看到陳映真先生在更廣闊的歷史與社會背景下,一方面藉由更直接的牢獄生活的描寫,譜寫了一代革命者為理想獻身的慷慨悲歌;另一方面也以革命者後一代人的精神迷失與墮落為對照,對資本主義消費社會作了再一次的批判。這時,實際接觸了那段歷史的我認為,陳映真先生顯然已經通過這篇小說向歷史繳交了他個人的答卷。我很想知道,當小說的思想高度已經拉到那樣高的調性以後,接下來,作為小說家的陳映真還會寫出怎麼樣的小說?

1987年以後,島內外的政治局勢都有了一番驚天動地的變化,《人間》也在後來停刊了;陳先生也因為這樣那樣的因素暫時停下了小說創作。

1993年,台北六張犁公墓偶然出土了兩百零一個50年代被刑殺的革命者的墓石之後,陳先生又及時地寫了報告文學〈當紅星在七古林山區沉落〉。幾年後,也寫了〈忠孝公園〉系列的晚期創作。

從題材來看,從〈鈴鐺花〉到〈忠孝公園〉是以兩岸分斷的歷史為主題。除此之外,陳先生早期的〈鄉村的教師〉、〈故鄉〉和〈祖父和傘〉也是以本省左翼份子或老黨人在白色恐怖下的命運作為書寫的主題。那麼,造成兩岸長期分斷以及日據以來的台灣左翼傳統斷裂的50年代白色恐怖的歷史,對陳映真個人,乃至於對臺灣進步運動的發展有何意義呢?

承先啟後

在1993年12月發表的〈後街──陳映真的創作歷程〉,陳先生第一次比較清楚地表白了他所目睹的這段歷史的印象:

在半夜裡被軍用吉普車帶走的級任老師。(後來寫了〈鄉村的教師〉與〈鈴鐺花〉)

分別在鶯鎮和台南糖廠被人帶走的她家後院住的外省人陸姐姐兄妹倆。

就讀台北成功中學時,每天早晨在台北火車站看到的槍決告示和在告示上看見親人名字的民眾的悲痛……;以及不知來自什麼地方帶著幼兒的農村的老婦人在學校隔壁的青島東路看守所等待探監的情景。

我想,同樣的歷史場景,其他同年齡的同學,乃至於後來同樣在寫作的同時代的文學創作者們不可能沒有看見吧。差別恐怕就在於:恐怖,讓其他人刻意迴避歷史,獨獨善感的青年陳映真卻敢於直面歷史吧。他寫道:

從看守所高高的圍牆下走過,他總不能自禁地抬頭望一望被木質遮欄攔住約莫五分之三的、闃暗的窗口,忖想著是什麼樣的人,在那暗黑中度著什麼樣的歲歲年年。

青年陳映真這「不能自禁地抬頭望一望」,就像著魔一般,無可抵擋地吸引著他也要走進那「高高的圍牆」裡頭吧。

於是,在20年代以來的進步思想、運動與先輩們被徹底肅清的荒蕪年代,「突然對於知識、對於文學,產生了近於狂熱的饑餓」的大學青年陳映真,開始透過台北舊書店街殘存的一些進步書籍,尋找思想的出路。在反共偵探和恐怖的天羅地網中,「命運不可思議的手」於是「在他不知不覺中」,通過舊書店街的《大眾哲學》、《聯共黨史》、《政治經濟學教程》、《馬列選集》……等等禁書,在「思想、知識和情感上」「一寸寸改變和塑造」了這個文學青年,並且在他的「生命深處點燃了激動的火炬」。

1968年5月,青年陳映真也走進了他曾經「不能自禁地抬頭望一望」的那道「高高的圍牆」裡頭了。在判刑十年定讞後的1970年春節前,他終於在被移監「四面環山,被高大的紅磚圍牆牢牢封禁的」台東泰源監獄,「頭一次遇見了百數十名在1950年韓戰爆發前後全面政治肅清時代被投獄、倖免被刑殺於當時大屠的恐怖、在縲絏中已經度過了二十年上下的政治犯。」他激動地說,通過這些老政治犯,「他終於和被殘酷的暴力所湮滅、卻依然不死的歷史,正面相值了。」這時候,對身繫監牢的青年小說家陳映真來說,那些在「50年代心懷一面赤旗,奔走於暗夜的台灣,不惜以錦繡青春縱身飛躍,投入鍛造新中國的熊熊爐火的一代人……再也不是恐懼、神秘的耳語和空虛、曲扭的流言,而是活生生的血肉和激昂的青春。」

青年陳映真的戰友劉大任在一篇文章總結說,陳映真和他,在文學方面,基本都是魯迅的道路;在政治方面,基本反映「內戰延續論」的觀點;但都「不能代表當前台灣的主流」。然而,他們卻都堅信:「非主流終有轉化為主流的一天」。

青年陳映真的戰友劉大任在一篇文章總結說,陳映真和他,在文學方面,基本都是魯迅的道路;在政治方面,基本反映「內戰延續論」的觀點;但都「不能代表當前台灣的主流」。然而,他們卻都堅信:「非主流終有轉化為主流的一天」。

可我以為,儘管「道路」和「觀點」是一致的,彼此之間在如何看待新中國的革命問題上還是不同的。正因為有過那樣直面被湮滅的歷史的經驗,我想,陳映真後來才會有不同於他那一代人的發展與堅持吧。設若他在被捕前也去了美國而不是到那「高高的圍牆」裡頭,那麼「受到激動的文革風潮的影響」的他,恐怕也很難擺脫文革以後的歷史發展所帶來的疑惑與失落吧。如果不是有過不同於同代人的生命經歷,後來的陳映真也許不過只是另外一個自我流放海外的「蜉蝣群落」吧。

從台灣近現代左翼運動的歷史長河來看,歷史恰恰在這裡讓陳映真扮演了一個承先啟後的角色。

山路與初心

陳映真是台灣統左派的一面旗幟。他的中國心源自於他在青少年時期閱讀了魯迅的〈吶喊〉。他說:「魯迅給了我一個完整的祖國」。

1979年的「高雄事件」,讓台灣知識界的民族認同繼1947年的二二八事件而再度分歧。在此之前,陳映真已經敏感地意識到問題的嚴重性而表達了他的憂慮。10月3日,他「第二次被調查局拘捕,三十六小時後始釋放。」然後在同年10月的《美麗島》雜誌(政治光譜基本屬於獨派)發表了一篇描述歷劫經過的報告:〈關於十‧三事件〉。文章最後,他語重心長地寫了這樣的一段話:

我深深地感覺到我的事業畢竟在文學工作上……我自知我在文學上的成就是微不足道的。馱負著與我的才能不稱的關愛,我決心不論今後的生活多麼艱難,我要把這隻筆獻給我所愛的中國和她的人民。

與此同時,我們又在陳先生新出版的小說集《夜行貨車》序文中看到他再次強調:

在中國,和在古老的亞洲一樣,一切不屑於充當本國和外國權貴之俳優妾妓的作家的命運,是和寫一切渴望國家的獨立、民族的自由、政治與社會的民主和公平、進步的人民一樣,註定要在侮辱逮捕酷刑監禁和死亡中渡過苦艱的一生……物質生活基本上公平和充裕;精神生活上不虞組織性的謊言和神話教條;政治上充分的自由、民主;國家完全的獨立;民族從帝國主義下獲得解放……這一全中國人民共同的、不可壓抑的、不容妥協的願望,就是海峽兩邊中國作家自己的願望。他們決心不惜犧牲性命,為實現這一民族共同的願望,和全中國人民一道,奮鬥到底!

沒有人會懷疑陳映真所指的中國是革命的社會主義新中國。但是,他對改革開放以後的道路也不是沒有質疑的。1983年8月,陳先生藉著〈山路〉的主人公蔡千惠對文革後的中國革命提出過這樣的質疑:

不為別的,我只關心:如果大陸的革命墮落了,國坤大哥的赴死,和您的長久的囚錮,會不會終於成為比死、比半生囚禁更為殘酷的徒然……

作為革命先行者,陳明忠先生在一篇題為〈我對文革從贊成到困惑質疑的心路歷程〉的文章中,開宗明義回應蔡千惠的質疑說:

驚恐可以承受,牢獄可以坐穿,但對於把自己的理想完全寄託在彼岸的革命之上的紅色黨人來說,大陸革命乃是自己行動的意義之源;大陸革命一旦墮落則無異於生命之水的乾涸。這幾乎可以說是台灣50年代地下黨人的最後一道心理防線。

大陸的革命墮落了嗎?這個命題恐怕是陳映真經常回去面對的「山路」吧。在1993年12月發表的〈後街──陳映真的創作歷程〉,我們看到陳映真這樣回答蔡千惠的質疑:

從政治上論,他認為大陸與臺灣的分裂,在日帝下是帝國主義的侵奪,在韓戰後是美帝國主義干涉的結果。臺灣的左翼應該以克服帝國主義干預下的民族分斷,實現民族自主下和平的統一為首要的顧念。對於大陸開放改革後的官僚主義、腐敗現象和階級再分解,他有越來越深切的不滿。但他認為這是民族內部和人民內部的矛盾,從來和反對外力干預,實現民族團結與統一不產生矛盾。

馬克思認為,在進入共產主義社會以前,人類終究還沒有進入真正的歷史。人,包括1937年出生於日本帝國主義統治的殖民地台灣的陳映真,畢竟還是台灣歷史的產物。而歷史的終結,往往要超越個人生命的單位長度。

我的實際採訪經驗告訴我,對陳明忠先生所云的「台灣50年代地下黨人」而言,國坤大哥的赴死,和貞柏桑的長久的囚錮,絕對不會「成為比死、比半生囚禁更為殘酷的徒然」。畢竟當歷史走到他們的面前的時候,他們抉擇了他們做為一個理想主義者應該走的路;即使理想不一定能在自己的有生之年實現,或者曾經一度實現後來又遭到遺忘或背叛。因為他們對歷史進程的認識,對社會公平的真理的堅信,應該清楚明白「道路是曲折的,前途是光明的」。

我的實際採訪經驗告訴我,對陳明忠先生所云的「台灣50年代地下黨人」而言,國坤大哥的赴死,和貞柏桑的長久的囚錮,絕對不會「成為比死、比半生囚禁更為殘酷的徒然」。畢竟當歷史走到他們的面前的時候,他們抉擇了他們做為一個理想主義者應該走的路;即使理想不一定能在自己的有生之年實現,或者曾經一度實現後來又遭到遺忘或背叛。因為他們對歷史進程的認識,對社會公平的真理的堅信,應該清楚明白「道路是曲折的,前途是光明的」。

陳映真先生戰鬥的一生告訴我們後來者,只要台灣社會「新殖民地」的基本性格不變,資本主義的生產關係不變,那麼,階級社會的矛盾就將以這樣那樣的形式暴露;這樣的話,勢必會有想要解決這樣的社會矛盾的新一代青年起來反抗。陳映真,因此絕對不會是人們嘲諷的台灣「最後的馬克思」。畢竟,他所走的路是前有古人後有來者的啊。重要的是,在邁過資本主義全球化凶惡山路的進程中要時時不忘初心吧。

謹此悼念尊敬的陳映真先生!