2001年,依稀記得是個微寒的夜晚,我和大學社團的夥伴們十餘人,擠在圖書館視聽室裡一起看《朱教授老闆的暑假作業》這部紀錄片。畫面裡是1992年,板橋嘉隆成衣廠的一場勞工抗爭。同時身為台大教授的成衣廠老闆朱英龍,在廠內工會成立的同時宣佈關廠,並預計將其資金轉往印尼投資。廠內的130餘名女工,瞬間面臨到資遣費與退休金不保的狀況。即便想要協商,老闆又避不見面,於是她們只得組織起來,展開一連串抗爭行動。

而我印象最深的一幕是,女工們數個月來費盡千辛萬苦,靜坐、拉布條、遊行樣樣來,好不容易逼得朱英龍出面。只看到一位花白了頭髮的老先生(朱英龍)帶著僵硬的笑容走出房間。原本充滿憤怒,聲嘶力竭喊著口號的女工們,霎時淚流滿面地哭著說,「老闆你幫幫我們」、「老闆幫我們主持公道」。當時的我,對這樣的情景感到強烈錯愕與不解。侵吞妳們勞動所得,逼妳們抗爭的罪魁禍首朱英龍就在眼前,怎麼不是找他算帳,而是反過來請他幫自己主持公道?彷彿幾個月下來,女工們培養出的抗爭意識,在老闆出面的一瞬間就冰消瓦解,蕩然無存。

而我印象最深的一幕是,女工們數個月來費盡千辛萬苦,靜坐、拉布條、遊行樣樣來,好不容易逼得朱英龍出面。只看到一位花白了頭髮的老先生(朱英龍)帶著僵硬的笑容走出房間。原本充滿憤怒,聲嘶力竭喊著口號的女工們,霎時淚流滿面地哭著說,「老闆你幫幫我們」、「老闆幫我們主持公道」。當時的我,對這樣的情景感到強烈錯愕與不解。侵吞妳們勞動所得,逼妳們抗爭的罪魁禍首朱英龍就在眼前,怎麼不是找他算帳,而是反過來請他幫自己主持公道?彷彿幾個月下來,女工們培養出的抗爭意識,在老闆出面的一瞬間就冰消瓦解,蕩然無存。

依稀記得影片中,協助女工們的工運人士,當場也對女工們提出類似質疑。不過因為既然老闆都願意出面了,抗爭似乎獲得一定成果,之後也就不了了之。放映結束後,我們在社團內的討論,提到了台灣中小企業普遍的「家父長制文化」,老闆以大家長自居,對員工存有照顧責任,員工也將老闆當作是衣食父母,就此掩蓋了僱傭關係的事實。在沒有明顯衝突的時候,勞資雙方也許可以好來好去相安無事。一旦利益矛盾浮現,這種家父長文化將會削弱工人從事集體抗爭的能力。

身為一個剛接觸社會議題的大學生。這部影片對我當時的衝擊,十幾年來記憶猶新。也讓我知道所謂的團結抵抗,不如想像中簡單,有很多曲折複雜的因素與過程。

這個事件,當然還有非常多豐富的分析面向可以開展(例如:「年長男性的教授老闆」vs.「年輕低學歷的女性勞工」),不過就先暫時打住,稍後再回來這個例子。我們先來談談性解放運動的理論基礎。

打破性階層 性解放的理論基礎

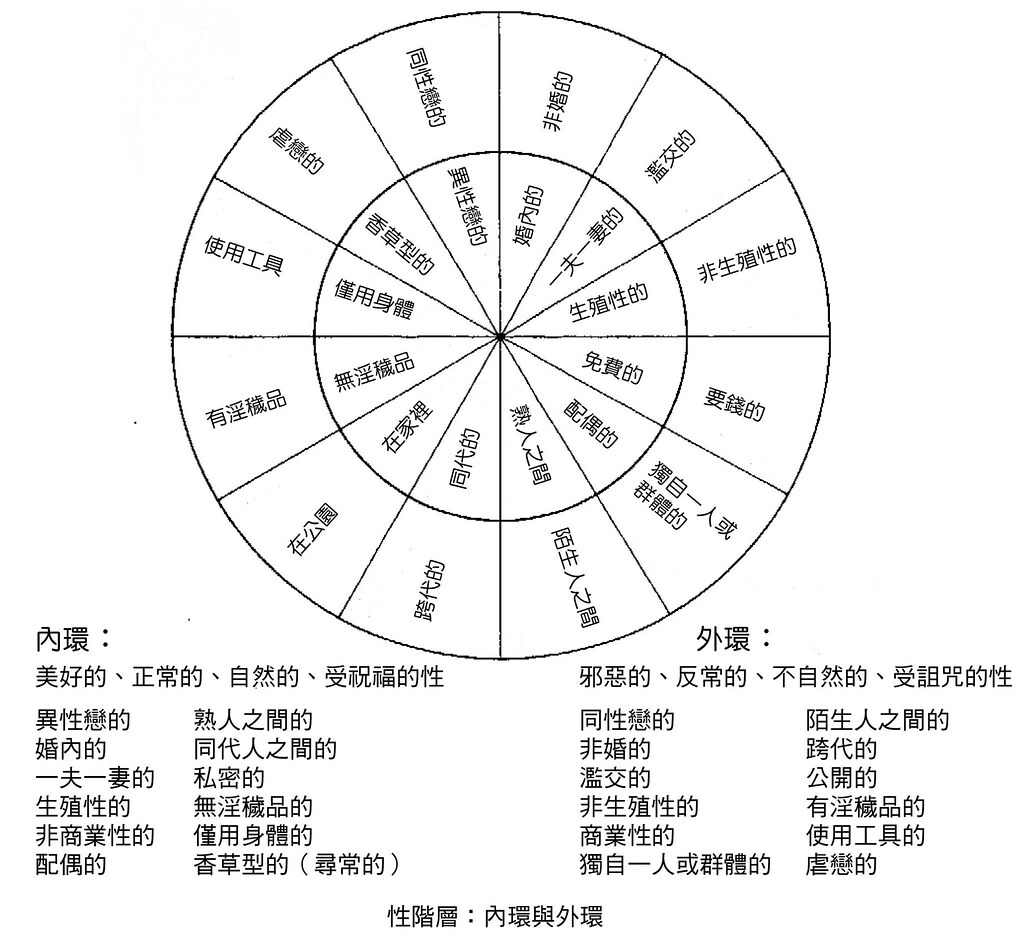

蓋兒‧魯賓(Gayle Rubin)於1984年發表〈關於性的思考:性政治學的激進筆記〉一文,建立其知名的「性階層」的分析架構,成為酷兒理論奠基的重要經典之一。蓋兒認為,現代西方社會根據一套性價值的道德觀,將各種不同的性活動評價為不同的等級。位於金字塔頂端的是「婚內的」、「生殖目的的」、「單偶的」、「異性戀」的性行為,其餘的性行為則依據其偏離標準的程度,受到不同程度的污名與歧視。

根據這一體系,「美好的」、「正常的」和「自然的」性,從理想形態上說應當是異性戀的、婚內的、一夫一妻的、生殖性的和非商業性的。它應當發生在一對伴侶之間,發生在親密關係之間、發生在同一代人之間,並且發生在家裡。它不應當使用淫穢品、戀物用具、任何種類的性玩具。或者除男角女角 之外的其他角色。任何違反了這些規則的性行為都是「不道德的」、「不正常的」或「不自然的」。這些有害的性行為也許是同性戀的、非婚的、濫交的、非生殖性的,或者是商業性的。它也許是自慰性質的,或發生在性聚會中,也許是同陌生人間然發生的,也許跨越了代際界線,也許發生在「公共場所」,或者至少發生在櫥櫃中或者浴室中。它也許包括淫穢品、戀物用具、性玩具或使用不同尋常的角色。

──蓋兒‧魯賓〈關於性的思考:性政治學的激進筆記〉

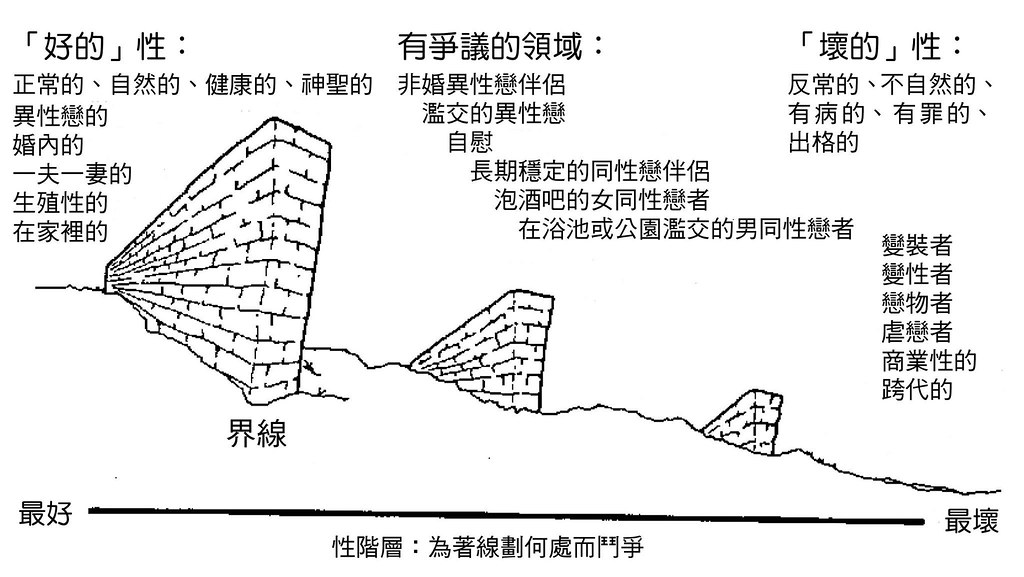

性階層制的另外一個現象就是依照前述的準則,去劃分「好的性」跟「壞的性」光譜。社會上各種對於性的評價體系,宗教的、習俗的、心理學的、女性主義的,都在試著確認並爭論該將各種不同的性行為,放置在線的那一側?

而只有被劃分到「好的性」這側,才具備道德上的複雜性。例如異性戀的性可以是愉悅的,或是痛苦的;強迫的,或是自願的;浪漫的,或是乏味的。只要不違反其他規則,異性戀被允許展示其多采多姿的各種經驗。相較之下,被歸類在「壞的性」這側的性行為,則被認為是無可質疑的邪惡,令人厭惡,不會有展現其多樣性,或是崇高情感的可能。甚至被認為是必然有罪的,沒有自願或愉悅的可能。另外,離分界線越遠的,就越邪惡。以至於這些界線也體現了一種道德恐慌 -- 如果不嚴格執行界限,讓「壞的性」輕易越界,性的秩序就會全面瓦解。

蓋兒抨擊,這樣的性道德體系,將美德加諸於統治的群體,將邪惡加諸於地位低下的群體,其使用的邏輯近似於種族主義。她認為,符合民主價值的性道德評價標準應該要是:彼此對待的方式、相互關心的程度、是否有強迫性?以及關係提供的愉悅的質量。至於是同性還是異性、一對一或多人、是商業性的還是免費、在家裡還是在公園,都不關倫理的事。蓋兒的理論雖然是針對西方現代社會,但當代的台灣社會似乎也能適用這套性階層的分析架構。

界線劃定 競逐合法性

歷史上,環繞著性階層界線該如何劃定的問題,哪些性是壞的?哪些性是好的?展開了許多的鬥爭。而對於性的管制與壓迫,體現在社會的各種機制上,包括法律、教育,甚至家庭,所以他們往往也都成為主要的鬥爭場域。 蓋兒觀察到,一些比較接近分界線的行為,急於跨過界線以以取得正當性。例如非婚伴侶的同居,自慰,以及部份的同性戀形式,正在逐漸往「好的性」陣營移動。例如,當同性戀處於一對一伴侶形式時,就比較容易被社會接受。

當我們試著用蓋兒所提出的性階層架構,分析近年來推動同性婚姻的運動時。我們可以發現,當同性戀在法律的層面展開鬥爭,試圖讓自己進入到「好的性」那一側時,倡議者採用的策略經常是強調同性伴侶間一對一的,忠貞的關係。美國大法官安東尼‧甘迺迪(Anthony Kennedy)在合法化同性婚姻的釋憲文判決中這麼說:

沒有任何一種形式的結合,比婚姻還要深刻,婚姻具體化了愛、忠誠、奉獻、犧牲和家庭的想像。透過婚姻的結合,兩個人成為了比他們從前還要更好的模樣。他們的願望,是想要脫離如詛咒一般孤寂終身的命運,不再被公民社會的傳統制度排除在外。他們希望,在法律面前擁有平等的尊嚴。而憲法,同意他們擁有這樣的權利。

我們可以清楚地解讀出單偶制、一對一忠貞的婚姻仍舊被當作是「好的性」的標準,同時也只有服膺於這一標準的同性關係,才獲得合法地位。不論同志婚姻的支持者是策略性地使用,或是真心誠意地擁戴這樣的性道德標準。在性階層分析的架構中,我們似乎很難宣稱爭取同志婚姻權是必然,且毫無疑問的「進步」。

當然,有人認為,盡量讓多一些人進去到「好的性」的那一側,去擴大「好的性」的範圍,可以是運動的階段性目標。但透過擁抱單偶制的性道德,所換取一部分人入場券的作法,一方面代表著捨棄切割了那些不願意,或者無法接受單偶制的同性戀,以及其餘的邊緣性群體。另一方面,這麼做無疑地也再度確認,並強化單偶制作為「好的性」的道德地位。那些不願意接受單偶制的同性戀們,似乎更有理由被視為壞的性了。「你們為什麼不結婚呢?」或者「你們為什麼就是要雜交多P呢?」

簡言之,同志婚姻權運動,在擴大「好的性」領域時,邏輯上仍舊是在確認「那堵牆」的存在,並承認其必要性與合法性。但對於酷兒運動,或是性解放運動來說,最終目的是要消滅性階層體系,打破那些牆,全面地解放所有的性群體。從這樣的角度,確實可以合理地提出以下質疑:這種「爭取入場券」的運動策略,以及其宣稱的階段性策略,最終是否能夠迎來全面性的解放?

認同政治及其運動

女性主義、性別運動或是一些其他的社會運動,經常採用認同政治的培力方法。透過生活經驗,辨識出個體的差異,建立自我認同後,再將自我認同和某一特定集體結合,形成集體認同。《社會認同》一書的作者理查‧詹金斯(Richard Jenkins)指出,個人認同強調「差異」,而集體認同著重於「類似性」。

舉例而言,一位生理女性也許透過生活經驗意識到自己和生理男性的不同,或是認知到自己被以不同於男性的方式對待,透過辨識「差異」,產生了女性的自我認同。接著,她注意到社會上其他的女性,跟自己有著類似的經驗,以及一樣的認同,於是透過辨識「類似性」,她就認知到自己和其他女性之間有著共同身為女性的集體認同。女性作為一個認同集體,共享著類似的經驗、身份以及利益。

社會運動組織者則是經常透過當事人受害、受歧視或壓迫的經驗,協助其建立自我認同,並進一步組織起來,打造集體認同,並透過此一集體採取行動。這樣的作法通常被視為是當事人的培力與反抗。這種認同運動的典範,近年來大為風行,固然有其緣由跟作用,但也有些問題需要被認真看待。

不同經驗 不同認同 不同目標

立基於個人經驗為出發點的運動方法,如果對象並沒有相對應的受害經驗或感受,那就無法順利開展組織工作。例如,一位條件良好,家境優渥的女性,也許並未感受到身為女性的弱勢受害經驗。或者當運動者控訴警察暴力時,對於沒有親身經驗到的民眾,就不容易認同或參與運動。

同時,不同的經驗與感受,將會建立起不同的個別認同,進一步形成不同的集體認同。甚至認同可以是流動的,或是能夠切割的更細碎。這些不同的集體認同之間,因為缺乏一樣的經驗基礎,所以難以建立起一致的運動目標。例如,漢人異性戀生理男性的經驗與感受,也許就跟原住民扮裝癖女同性戀不同,他們各自認同所發展出來的政治面貌,以及集體的政治目的很可能不同,甚至彼此之間有矛盾跟衝突。

說得更直白一些,對一位異性戀男性來說,同性戀的權益實際上與自己無關,因為自己不是同性戀,沒有這樣的經驗基礎,更沒有同性戀的集體認同。因此對於同性戀權益,頂多同情性的支持或直覺式的反對。而一位健美陽剛的男同性戀者,也可能會覺得柔弱陰性的男同性戀就是比較「娘」,讓人不喜歡。戀物癖者覺得跨性別噁心,虐戀者覺得性工作下賤。前述這類的情況並不少見。

如果說不同的經驗,造就不同的認同,不同的集體,以及不同的政治處境與判斷。那這些人非得要相互支持的理由是什麼?當某些擁抱單偶制健康乾淨上進的同性戀開始取得正當性時,為什麼還需要跟其他邊緣性群體抱在一起?很有可能,人們只關心自己認同群體的權益,其他群體就相對次要,或是可以犧牲。這不是每年辦遊行大家出來百花齊放,或者試圖以一個定義鬆散的「性少數」作為更大的認同,就能夠輕易處理的矛盾。

多元主義下 評價的困難

不同的經驗、不同的認同、不同的群體、不同的政治,這背後是一套多元主義的預設,似乎這些不同的經驗與認同之間,並無任何可判定比較的標準。畢竟,你有你的認同,我有我的,他有他的,彼此之間需要相互「尊重差異」。然而,這樣的想法也會遇到一些問題。

在台灣,有婦女團體培訓志工,從她們不愉快的經驗出發,進一步形成集體的女性意識,然後採取行動 -- 上網搜尋色情網站,並依照《兒少保護法》檢舉,要求業者移除「有害兒童及少年身心健康之內容」。她們不僅在受迫經驗中壯大了自己的力量,並積極地採取行動,以改變社會。他們是這套認同政治培力的當然典範。

即便一些邊緣的性群體的資訊,可能因為被視為「有害兒少」而繼續受污名歧視,或是更被限縮活動空間,但依據多元主義的立場, 我們應該要尊重這批女性的經驗,認同,以及依據認同發展出的政治意識和行動。所以,我們真的沒有任何立場或標準來評價這種情形嗎?

多元敘事作為解放策略

當人們(特別是女性)在描述自己不愉快的性接觸、性經驗、性騷擾、甚至性侵害經驗時,性權派經常不討喜地跳出來試著敘述不同版本的經驗。例如,近期關於「彈肩帶」的討論,當大部分論調將「彈肩帶」直接等同於性騷擾時,性權派努力地分享「彈肩帶」在不同情境下的不同意義,也許是種示好、或是種玩笑、也可能是種不成熟的性試探。

這麼做,不是故意找麻煩,或是否定性騷擾的可能性,更不是在質疑「受害者」版本的真實性。性權派反對的,是這種將特定行為等同於性騷擾的論調,後續很可能帶來對該行為的禁止,以及更嚴格的性管制。並進一步鞏固了性道德的階層,使得幽微的、邊緣的性體驗跟性群體的空間遭到緊縮。

因此,對於性解放運動來說,鼓勵多元的性敘事,不是單純為了多元而多元。其目的是要對抗一元的性道德體系對性的管制與壓迫,透過不同的性敘事,試圖鬆動這套價值體系。其中,特別要鼓勵,或是強調那些被否定的、忽略的、屬於「壞的性」那側的經驗,以抗衡「主流的」,「好的性」這側的敘事。

脈絡化,而非扁平化地看待「差異」

「差異」經常跟「多元」一起出現,用以表達彼此的不同。然而,「差異」經常暗示著各群體之間並無高下之分,沒有價值判斷,僅僅是不同。所以我們會說,要「尊重差異」,表示說我們不去判斷評價這些不同之處,僅僅是接受並認可這樣的的「差異」存在。

這樣一種鄉愿的「尊重差異」說法,導向一種庸俗的多元主義,所有的「差異」被扁平化地看待。彷彿所有的敘事、經驗和認同彼此之間是平等的,可以相提並論。然而,事實上我們很清楚,在這個性道德體系下,屬於「好的性」那側的經驗,或者符合這套性道德的敘事,要遠比「壞的性」那側的經驗,有更多表達的空間和正當性。例如,異性戀總是能公開地展現自己的情慾,而同性戀則比較困難;至於戀物癖者,則幾乎沒有公開展現情慾的空間與正當性。

所以,我們應該要脈絡化地分析「差異」,辨識出不同的經驗、論述在性道德階層中不同的位置,看到他們之間權力的不平等。並且試著挑戰、鬆動這樣的不平等。而不是退縮於「尊重差異」的說法中,維持表象上的平等與多元。事實上,如果真的在意多元,那唯有當這套性道德的壓迫體系被擊潰時,才有真正多元敘事,或者發展多元性實踐的空間。

所以,回到前述婦女團體志工的例子,我們可以不需要跟他們互相「尊重差異」。而是透過分析,指出在她們的作法強化既有的性道德體系,並針對這點提出相應的批判。

無可質疑的受害者?

有一種常見的批評是,這樣的說法是在譴責受害者。比如說,一位女性在泣訴自己遭到性騷擾的慌張、痛苦與憤怒。「據說」性權派的人會回應,「如果妳不那麼在意性」或者「如果妳從既有的性道德中解放」,那麼「妳可能就不會這麼痛苦」、「或者妳還可以覺得愉悅」。論者會說,這樣將社會結構改變的壓力加諸於個人,特別是受害者身上,非常地粗暴、不道德,且顯露出性權派高高在上的姿態。

這樣的批評是一種誤解。首先,性解放運動有著對性道德體系的分析,自然不會天真到覺得只需要簡單地透過個人的性解放,彷彿只要強制所有的人都一起雜交轟趴,就可以改變社會結構。其次,直接指著「受害者」要他們改變想法,確實粗暴,也不應該這麼做,事實上也很少有人這麼做。然而,這不代表我們不去分析或挑戰「受害者」既有的想法。

以本文開頭提到的《朱教授老闆的暑假作業》的紀錄片來說,我們可以體認到女工某種程度是資方關廠的「受害者」,也對他們因著受害的情境,能夠團結起來抗爭跟行動感到敬佩。但不代表我們就必須認同且支持她們的所有想法跟決定,例如我們可能不同意她們跟老闆求情的作法。但我們不見得會直接指責她們,畢竟我們理解到,每個人在社會中都有自己的侷限性。我們可以做的是,將她們的故事記錄下來,並且分析出「家父長制」如何在台灣的企業文化中,阻礙了工人運動的發展。期待之後的工人運動可以逐漸擺脫「家父長制」的陰影。這樣做,也算是在「譴責受害者」嗎?

在侷限中行動與開創可能

簡單說,如果說這個社會是保守的,那麼在這社會中長大的我們,必然也帶有一些保守的想法。然而,人雖然受限於社會,但也有改變的潛力。我們還是可以透過一些過程認識到自己的不足,並在有限的空間中行動,促成自己、他人跟社會的改變。這樣一種既接受現狀,同時卻又指出「更好未來的可能性」,是社會運動經常扮演的角色。而對於性解放運動來說,就是期望一個不再把「性」特殊化,沒有性道德階層的社會。而這樣一種將「性」去特殊化的方向,卻又和當前特殊對待「性」的社會現實相悖。甚至也挑戰了「受害者」的價值觀,因為某種程度上,其受害的感受,部份來自於特殊化的性道德,以及隨之而來的性污名。

然而,挑戰每個人既有的價值觀,並不是一件讓人愉快的事情。但是運動的過程和目的,並不是要所有人都感到舒服。舉例而言,在試圖挑戰單偶制一夫一妻異性戀為主的性道德觀時,恐怕大部分的異性戀都不會覺得愉快。在推動同志婚姻的運動中,對於同性戀「入侵」到婚姻家庭領域,也引發了一群人的不快,甚至組成「護家盟」以發起反制運動。或者說,勞工運動在爭取權益時,可能也會傷害到一些覺得自己是良善資方的感情,難道我們就因此不搞工運了嗎?也許又會有人強調,「受害者」的感受尤其重要。但是,難道我們不能一方面同理當事人,但另一方面也試著談些別的道理嗎?

中央大學性/別研究室召集人何春蕤在〈驅散強暴的陰影〉一文中試著談出一種不依照傳統貞操觀念的邏輯,而是訴求對個人權利受侵害的定罪強暴路徑:

從此,強暴之所以可恨,不再是因為它毀壞女人的名節,不再是因為它造成一生的傷害,而是因為它侵犯個人的身體主權,違反了個人的空間權利──不管侵害者和受害者之間有什麼樣的親密或陌生關係,是女人還是男人,是成人還是小孩,侵犯都是一樣可恨的,都是要被全民聲討的。在個人主權的基礎上,任何對於強暴的譴責都不必再勾連性的污名──新的強暴論述本身就要淡化性的污名──對強暴的控訴不必再同時污名受害者,相反的,討回公道將是為了強化個人的主權和力量。

事實上,不只是性解放運動,許多社會運動都面臨類似的挑戰:我們一方面認知到當前社會的問題;也理解生活在這社會中,我們必定受到社會既有元素的影響;但卻得在這當中尋求改變或出路。試圖達到社會制度面、結構面,以及個人想法意識層面的改變。所以我們得一方面肯定個人感受與主體的重要性,但同時認知到「感受的社會建構性」,並尋求對話與改變,而不是無條件地肯定所有的感受。

這樣的情形其實比想像中來得普遍。例如,有女性在「受害」後覺得自己很髒,覺得自己的貞節不保,因而痛苦悲傷。絕大部分的女性主義者恐怕也不會就這樣順著肯定當事人的價值觀吧?而在所謂的療傷,或是培力的過程中,想法或價值觀的改變也很常見。甚至還可能要積極促成想法的改變,以達成療傷或培力的效果。比如說,試著讓當事人改變價值觀,不再認為女性應該要嚴守貞操。或者呼籲各界共同打造一個不再強迫女性重視貞操的社會。這樣的說法,女性主義者常常談,婦女團體也經常呼籲,怎麼她們就不是在「譴責受害者」,或自居高人一等了呢?

因此,只批評性解放運動「譴責受害者」,似乎不太公允?甚至,這樣的批評也來自於那些一定程度關注、參與性別議題的人們,這是怎麼回事?

動搖的受害者認同

個別的誤解確實存在,然而,這類「誤解」的普遍程度,恐怕需要更多的分析。一方面,當性權派人士在試圖提供非典型的性經驗時,也許過度著重於個人經驗的差別,而較少談到社會性道德體系的分析,以致於讓人理解為一種極端訴求個人解放的談法。另一方面,性解放論述並非立基於「受害者認同」,甚至進一步在分析上鬆動了「受害者認同」,讓批評者感受到潛在的威脅。

蓋兒‧魯賓主張,性壓迫的分析,和性別壓迫的分析,是兩個不同的領域。舉例來說,一位異性戀女性,固然在性別向度的分析上,比起男性弱勢;又或者在某種分析上,男性就是女性的壓迫者。但如果是位男同性戀,那麼在性階層分析中,反而異性戀女性佔據了有利位置。同時也不排除,異性戀女性反過來壓迫跟歧視同性戀男性的可能性。甚至,在許多「受害者」敘事中闡述的受害經驗,也有可能在複誦既有的性道德價值,而這是性解放運動一直以來試著點出的道理。在所以,在性階層分析中,女性不再是必然的受害者,甚至「女性」這樣一個性別認同,在性階層分析中並無特殊意義。

前述我們曾提及,相當比例的性別運動,以及近年來普及的認同政治運動,其常用的模式即為透過辨識出弱勢的受害者,再協助其建立起自我認同和集體認同,並以該認同為基礎採取行動。如果說,今天有另一套想法,不再認為她們是必然絕對的「受害者」,也不是立基於認同政治的運作而行動。那麼對於前述以受害認同為基礎的運動模式跟論述,勢必是種挑戰,甚至是根本性的顛覆。我認為,這種說法可以部份地解釋,為何許多性別運動者,(自覺或不自覺地)敵視,或批評性解放論述「譴責受害者」。

所以,前述這些摩擦可能不僅僅是論述策略好壞,或者是否重視當事人感受層次的問題。而是源於「性別壓迫」跟「性壓迫」兩種不同的理論分析視角的差異,以及「解放政治」、「生活政治」兩種不同政治典範間的競逐與衝突。

重返解放政治

英國當代知名社會學者安東尼‧紀登斯(Anthony Giddens),曾經提出過兩種不同的政治典範:「解放政治」(emancipatory politics)以及「生活政治」(life politics)。解放政治關注宏觀層面的剝削、壓迫跟不平等的問題,最終希望人們能從這些枷鎖中解放,獲得自由與平等。而生活政治關注微觀層面,包括日常生活中道德、風格以及實踐的問題。同時也是一種認同的政治,關乎人們如何選擇身份及相互關係的政治。

紀登斯在上個世紀90年代末認為,隨著全球化跟現代化的發展,對於人們傳統的身份認同造成衝擊,「我是誰?」成為越來越重要的問題。然而傳統的解放政治對於這類認同問題,較為無力回應。因此他認為,未來整體政治的取向會逐漸從解放政治轉向生活政治。綜觀台灣近年來認同政治的蓬勃發展,似乎符合紀登斯當年的預測。

這兩種政治典範,有著截然不同的認識論,以至於方法論,所以彼此之間一直存在著競逐與衝突。 也許他們並不互相取消,而是要處理不同的政治面向。當然,我並不是鼓吹廉價的「拿來主義」,認為不同的理論跟典範可以任意地、輕易地擷取混用。但我們可以認識到,如同解放政治有其弱項,認同政治亦有各種問題。

前面已經提過,依著特定集體認同建立起來的政治觀,與其他的集體認同之間,有著不易跨越的認同門檻,以致難以調節利益上的衝突,形成共同的政治目標。同時,依據特定認同打造的世界觀,儘管可能很細微深入,但卻缺乏更為寬廣的視野。當然,認同政治依舊扮演重要角色,問題在於,認同政治打造集體認同的同時,能否將集體的政治連結到更大的壓迫結構?

因此,在這認同政治大為風行的當下,我們必須開始思考「重返解放政治」的必要性。透過解放政治的結構分析,我們才不會只是看見一個個分散的,不同認同群體的人權,同性戀的人權、跨性別的人權、性工作者的人權等等……。而能看到各個不同的性邊緣群體,如何受到同一套性道德體系的壓迫。唯有當我們能認識到各自的處境來自於同一套壓迫結構時,才有可能在各自不同的認同基礎之上,發展出共同的、具集體解放意義的政治目標與進程。

回應

為什麼預設性的「特殊性」必定就是社會汙名的、壓迫的

為什麼預設性的「特殊性」必定就是社會汙名的、壓迫的,而不能是個體獨特存有經驗的?為什麼受害者敘事「必定」就會複製既有的性道德價值?

1. 「個體獨特存有經驗」在性的一般化之後

1. 「個體獨特存有經驗」在性的一般化之後,也是可以存在的不是嗎?就像大家吃飯是一件很正常的事,但每個人都有不同的口味,不同的偏好、甚至還有不同的鄉愁,這都很正常阿。這裡指的「去特殊化」,指得不是個人層次。

2. 受害者敘事當然不必然複製既有性道德價值,我文中不是引了何春蕤談家暴罪行的說法嗎?我覺得那就是一種試著不複製既有性道德,但也談受害經驗的談法。