三一八運動兩年後,在過去相關輿論中長期缺席的《跨太平洋夥伴協定》(TPP)逐漸在政治議程中浮現,行政院亦在專案會議中決議,今年(2016)5月要對TPP完成首次全面性的國內評估。可預見地,TPP(終於)將成為政權交接後重要的經貿議題。同時,即將完全執政的民進黨對於TPP一直抱持極力爭取的態度,力拚在第二輪談判開啟後加入簽署成為正式締約國,顯見將延續國民黨政府的推動工作。

綜論其所持的論述基礎,除了一貫以突破國際「邊緣」處境,拓展中國以外的經貿外交空間外,不同以往的則是,更著重強調TPP協議規範的「高標準」與進步性,將「加入TPP」描述為得以在開放自由市場所造成的利得與衝擊之外,透過其在勞動、環境、反貪腐、智慧財產權、中小企業…等專章中對締約方的要求,進一步使國內法規標準優化1,朝「先進國家」(主要是美國)跟進,創造市場機制與公共政策領域的「多贏」。

在「脫中」與「多贏」的雙軌論述下,「利大於弊」再度成為台灣必須邁向TPP,並以TPP為前提,進行各種前置法規調和的基礎認知。然而,回顧台灣在2000年後的總體經濟發展,台灣正是在參與WTO與國內結構重整的同時,逐步加深對中國的投資依賴,且在對中貿易限制政治性地長期違反WTO架構的條件下,仍然大幅增加貿易依賴程度。2亦有論者指出,台灣高度側重的資通科技產業,即使在WTO附屬協定ITA下讓出口關稅幾近於零,產業製造部門仍高度外移中國,藉以質疑關稅優勢與產業外移的關聯性3,可見「脫中論」得否成為有效的立場,尚屬可議。

本文則嘗試從另一項主流評價——TPP涵蓋諸多非傳統的貿易議題,因此更能兼顧其他「進步價值」——加以思考,討論TPP如何可能夠過其所聲稱的「高標準」自由化,卻依舊複製了自貿協定與廣泛去管制化所帶來的全球發展不均,甚至進一步破壞亞洲發展中國家對於跨國資本流動之負面衝擊的抵抗能力。

不均的慾望:TPP為誰存在?

一個對於TPP等大型自貿協議的誤解是:它們的主要目的乃是提供更佳的國際關稅條件,從而使得所有出口商能更平等地競爭,並使貿易表現成長。從這個想像時常衍生一種關於自貿協定的「持平之論」,即它對於國內企業結構的影響是非特定的,端看什麼樣的產業在競爭中具有比較利益,同產業內的廠商會普遍地因為關稅減免而增加價格競爭力。古典的經濟模型告訴我們:國內會發生經濟部門的移轉,產業之間將會有得有失,但在好的情況下,就會「利大於弊」(移轉過程中的失業與勞資衝突,都暫且不論)。

然而,這種敘述已經愈來愈難以描述現正發生在我們眼前的事情。主要原因之一是,由關稅降低所帶來的國內經濟效率改善,其實已經相當有限——如果還不是毫無助益的話。在全球貿易發展的早期,關稅曾經被認為是主要的貿易壁壘,讓經濟上的新自由主義者(與他們的企業夥伴)如臨大敵;不過,在今日國家五花八門的政策工具中,關稅障礙幾乎反被承認是唯一「合法」的保護手段。這同時也是WTO存在的精神與夢想之一。

表現為關稅的保護主義之所以相對能夠被企業接受,主要是它至少提供了公平、穩定且可預測的貿易條件,並且通常經過一國的立法程序——不像其他行政規定具有多般靈活的面貌,且可能針對性地造成出口企業的潛在風險;自由論者的通常批評是,這些障礙總是「武斷」(arbitrary)的。此外,愈是具有全球生產規模的大型跨國企業,便愈有能力以低價相對減緩關稅的影響。然而,大企業的這項優勢在WTO體制大範圍降低全球關稅稅率後,其效益已經接近臨界點。也因此,隨著自由貿易及其衝擊在上個世紀後半快速發展,其所衍生的許多地域性法規、環保或檢疫標準、技術性要求、採購或投資限制……等各種繁複措施——或者,所謂的「非關稅貿易障礙」(non-tariff barriers, NTBs)——就成為大企業尋求實現進一步利潤成長的新目標。

縱使並非所有非關稅障礙都是衝著跨國大型企業而來,許多限制的放寬卻的確對大企業更加有利。例如,台灣在2009年加入WTO的政府採購協定(GPA)時,就有論者指出,開放政府採購將對國內營造工程和依賴政府訂單的輕工業等中小企業造成嚴重影響。4產品自製率規定也有類似效果。而外國投資人與智慧財產權的保護更是主要服務於大企業的需求,發展中國家的中小企業在經驗上根本很少成為保護對象。過去一系列的全球關稅減讓使各國政府(特別是發展中國家)發展出愈來愈多非關稅障礙,以達成國內的政策目的,也使得大企業愈發覺得自由貿易的甜頭開始走味。面對一個日益複雜的全球環境,大老闆與他們的政治家朋友們又懷念起那些古典的夢想:一個沒有非關稅貿易障礙的平滑世界(而且關稅也很低)。

如果了解到,在WTO出現以前,其會員國便已經走過8次國際關稅談判,歷經47年的「減稅時光」,我們便不該對以下事實感到意外:消除「非關稅障礙」一直都是晚近自由貿易協定最重要的目標之一,並不亞於關稅減讓。根據聯合國資料,非關稅障礙已廣泛被認為是貿易政策的首要挑戰,甚至可能抵銷了關稅減讓的效果。5從WTO成立前的最後一次國際談判開始,非關稅障礙議題大量佔據談判議程,並且成為WTO規範架構下一些重要的篇章內容(如SPS、TBT與TRIMs協定),從其中衍生的貿易爭議,更時常成為跨國企業的眼中釘。

特別是,隨著諸多更優惠的關稅條件在雨後春筍般出現的區域貿易協定被施行,而冗長但收穫有限的WTO杜哈談判回合(始於2002年)卻在農產品與非關稅障礙方面頻頻碰壁,一種新的自由化慾望開始浮現:繞過WTO來建置新的全球貿易架構,以促成更高層次上國際規範的一體化(或美國化)——這便成為TPP等大型經貿協定出現的政治經濟脈絡。(對跨國大型企業主而言,這要比純粹談論降低關稅的過時FTA要對味多了。這是為什麼TTP和TTIP都看起來這麼「潮」的原因。)

相對而言,效益上對大、小企業較為「雨露均霑」的關稅減讓,基本上經不再是TPP關注的重點。據一份美國智庫機構報告預測,降稅為TPP帶來的經濟利益僅占整體利益的12%,削減非關稅貿易障礙的利益佔68%,削減投資障礙則佔20%6。法規制度的調和、跨國投資利益與智慧財產權保護等實質影響國家內部治理的革新,才更符合大型企業進行全球運籌、突破國家政策主導的目標。TPP處理了很多非傳統的貿易主題,但其根本慾望並非回復均衡的貿易條件,而是為贏家創造更好的機會——面對政府直到今日都總是偏愛聲稱經貿自由化對中小企業的好處,這一點實在值得我們謹記在心。

不均的遊戲:人人平等,但大企業比人更平等

飽受爭議的「投資人對地主國爭端解決機制(ISDS)」7或許是TPP前述精神的最佳隱喻。ISDS賦予締約國的企業投資人一項權利,得以對投資地主國的政策措施提起訴訟,以排除企業認為違反協定規範而影響其競爭獲利的投資障礙。ISDS並非統一的爭端解決機制,因此只適用於締約國之間的跨國投資行為,但是它使企業能夠成為挑戰國家內政主權的爭訟人,卻大大推進了WTO下「會員國對會員國」的架構,使主權政府可能面對單單一個跨國企業的壓力,就必須勞師動眾地準備打官司,如果政府遭判敗訴,更可能面臨要負擔較多的訴訟費用8。面對這樣的威脅,目前已經是TPP締約國的日本甚至在公家機關「訟務局」下設置新的專責單位,編列專員以完備體制。

至於其他資源相對有限的發展中國家,或許就將面臨更多考驗。馬來西亞針對TPP進行國家利益分析,成果報告在八項有關ISDS爭議的分析條目中,將五項標示為具有「負面衝擊」(negative impact),包括認為該國將受到美國規範的外部干預,將可能壓縮政策空間,以及增加地方自治的風險等。報告指出,ISDS的活躍使用者,通常是「外國資本的大型出口商」,且在2014年的42件ISDS訴訟案中,就有35件是由已開發國家的投資者提出,僅有5件來自開發中國家。該報告還警告,在ISDS的問題上,必須對美國予以首要關切(primary concern),因為該國籍的投資人至今已對各國政府提出127次的ISDS要求,佔所有案件的22%,是全世界最大的ISDS用戶9。據聯合國貿易及發展會議(UNCTAD)統計,這個數字超過名列第二的荷蘭整整一倍多,獨步全球。而最常成為ISDS投資人母國的前十名,除了土耳其外,清一色都位於北美和歐洲10。

同份報告顯示,全世界經由不同機構和國際條約所進行過的ISDS仲裁中,85%的投資人來自已開發國家,但是已開發國家卻僅佔被告政府的27%,其餘被告則是開發中與處於過渡期的國家;在至少3成以上的案件中,企業獲得了勝訴。雖然誠如馬來西亞在分析報告中反覆申論的:ISDS並不只是西方國家的工具,它同樣為本國投資企業在國外的投資行為提供保護,而且馬來西亞已經透過附錄保留的方式,盡力維持公共政策上的例外,以減緩ISDS對國內社會的危害。然而,透過這樣的對照,仍然可以清楚發現,在國際實務上,ISDS已經成為已開發世界與大型企業嘗試突破其他國家主權的攻城杵。

有趣的是,即便歐洲看似是ISDS的全球贏家與既得利益者,不過,隨著愈來愈多的跨國資本輸出不再侷限於已開發國家11,而且美國(作為ISDS的大本營)也希望在「跨大西洋貿易及投資夥伴協定」(TTIP)中納入ISDS,歐盟內部不僅引發對ISDS的改革聲浪,更不乏對該機制的反彈。歐洲議會及部分會員國政府官員均傳出對ISDS條款的反對意見,致使歐盟於2014年暫停相關談判,開放公眾諮詢,並由歐盟執委會提出了表達對ISDS進行改良訴求的報告12。歐盟在報告中提到,改良的ISDS必須保證「對投資的鼓勵與保護歐盟國家繼續追求公共政策目標的能力」,並且「確認任何爭端解決的系統都是公平且獨立的」13,這對於曾經因為仲裁而承受大量公帑或國有資源損失的政府來說,或許更像是一個惡劣的諷刺。

綜上所述,TPP究竟在多大程度上能透過所謂的「高標準」自由化來創造不同以往的自由貿易情境,值得高度置疑。不該遺漏的另一問題是,國內主流政黨聲稱的進步「專章」,在這裡是否能發揮實質的效力——恐怕也必須打上大問號。以「勞工」專章為例,TPP條文僅要求締約方依據國際勞工組織的權利宣言,制定適當性的規範,然而總體而言只有建議性質,沒有強制效果。該章羅列了多項勞動議題,但只要求締約方彼此「合作」,以達成相關承諾。對於在台灣相對較主流的薪資、移工與工會權利等議題,條文僅有概略地提及,沒有內容規範;唯一措詞強烈要「廢除」的童工問題,在台灣反而並非顯著的勞動問題。

此外,這些對於消除童工或血汗勞動的宣誓條文,本質上也缺乏實際意義,因為如果國家不能同時提供更多「夠好」的就業機會,直接禁止童工或血汗工廠就無助於解決其背後的貧窮,反而只是取消發展中國家勞動密集產業的比較利益,藉以限制其低價競爭。若要改善整體就業條件,多半要透過政府的公共計劃、善用國營事業、實施自製率或關稅配額等保護性措施,或者投入培植具有前景的新產業,來提升一般勞工家庭的實質收入——然而TPP明顯不鼓勵或不利於上述作為;最後一項更因為TPP加強保護智慧財產權,而使得獲取新技術的代價將更為高昂。

至於實際爭執發生時,也僅有非常軟性的「勞動諮商會議」機制,提供一方要求另一方「回應」的公開機會,甚至在使用諮商會議之前,勞動相關問題「不得尋求爭端解決」14。或有論者會認為,TPP已經難得地在自貿協定中囊括勞動議題,實屬進步。然而,TPP至少就沒有提供如投資專章賦予跨國企業ISDS的同等工具,讓締約國內的勞工組織能同樣有效地對勞動權益提起國際仲裁,要求其他政府或企業履行承諾——當然,前提還是專章的內容確實能構成保障義務。

小結:多贏還是贏更多?

就此而言,TPP的人權妝點很難掩飾其新自由主義的本質:透過進一步的去管制(或管制的標準化),賦予資本在全球化體系中更容易創造利潤並累積財富的能力,同時維持最低標準的勞動或公民權利,避免其過度轉變成為抵抗系統、造成制度性威脅的權力。TPP的規範的「高標準」,與其說是創造價值多贏的可能,不如說是開闢統一標準的新國度,讓贏家繼續贏得更多。

最後,或許應該持續思考的是,台灣在不斷強調必須走向更加「開放經濟體」以及渲染國際邊緣焦慮的同時,面對TPP與新一波的全球經貿去管制化,究竟還能拉出怎樣的公共政策對話,來處理更多複雜的內容問題,避免落入直接以「利大於弊」作為前提,而喪失議題縱深。縱然站在全球正義的高道德立場,實難介入處理現實政治議程上的討論與攻防,然若共同著力,細緻檢視新政府面對TPP將會做出的法規調和,亦應能夠在農業、智財、公營事業、環境、勞動或金融投資等諸多領域,嘗試打開更多討論空間,從而再次瞻顧台灣近年來的經貿自由化結果與全球化位置,反思相對應的論述與對策。我們應該馬上以TPP為前提展開一系列修法嗎?真的要把TPP當作國際經貿的唯一答案嗎?在三一八後、在新政府後,我們恐怕需要更多好的提問,而不是誰說了算。

- 1. 2015/07/28,PNN公視新聞議題中心,〈圖利資本?產業升級?民團、學者看TPP意見分歧〉。民進黨政策會副執行長洪財隆認為(引內文),「TPP是一個高品質的區域協定,除了自由化程度高、速度快之外,也走向國內經濟相關法規的跨國整合(包括消費者權益、勞工、環境等專章),因此會降低自由化的負面效果,使利益遠大於成本。」

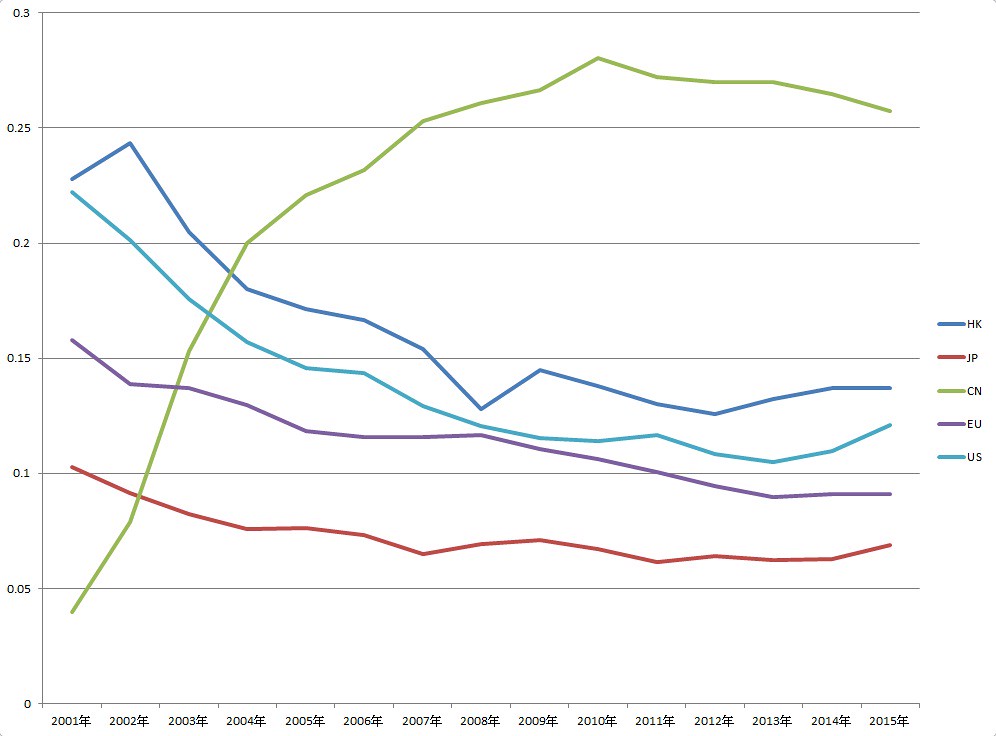

- 2. 根據統計,2001至2015年台灣主要貿易夥伴的百分比變化,美國、香港與歐洲佔比逐年降低,中國則攀升至四分之一以上,成為最大貿易夥伴。(資料來源:主計處。)

- 3. 許博任(2016)〈為TPP除魅〉,經濟民主連合「318運動兩周年論壇」第二場「在與魔鬼交易?莫讓TPP傷害台灣」會議手冊。

- 4. 廖唯宸、曾大川(2009)〈我國正式加入政府採購協定〉,《經貿法訊》第79期。

- 5. Peter A. Petri and Michael G. Plummer, 2016, "The Economic Effects of the Trans-Pacific Partnership: New Estimates", Peterson Institute of International Economics。

- 6. 同註5。

- 7. 關於ISDS爭議的一般性介紹,可見李宜芳(2013)〈投資人與地主國間爭端解決機制之反思〉,《經貿法訊》第146期,文中有扼要分析,在此不多贅述,此外,《焦點事件》「ISDS事件簿」系列文章,亦選錄ISDS爭訟案例,已有精彩編譯。

- 8. ISDS Blog, "ISDS Costs: How Much and Who Pays?".

- 9. "National Interest Analysis of Malaysia's Participation in the Trans-Pacific Partnership",p.154, ISSUES 77.Institute of Strategic and International Studies, Malaysia.

- 10. "Recent Development in Investor-State Dispute Settlement", UNCTAD, 2014/04.

- 11. 戴文祈(2015)〈試析跨大西洋貿易及投資夥伴協定下投資人對地主國爭端解決機制——以程序性議題之改革為中心〉,《經貿法訊》第185期。

- 12. 蔡元閎(2015)〈試析歐盟於跨大西洋貿易及投資夥伴協定排除投資人對地主國爭端解決機制之可行性〉,《經貿法訊》第175期。

- 13. "Investment in TTIP and beyond – the path for reform: Enhancing the right to regulate and moving from current ad hoc arbitration towards an Investment Court", European Commission(歐盟委員會)concept paper.

- 14. TPP第19章(勞工)19.15條第13項。